Ein Wärmeplan zeigt auf, welche Möglichkeiten es in einer Kommune gibt, um Wärme effizienter zu nutzen, erneuerbare Energien einzusetzen oder bestehende Wärmenetze auszubauen. Die Planung ist rechtlich nicht bindend, sondern dient als strategischer Leitfaden. Sie gibt Orientierung, verpflichtet aber nicht zur Umsetzung einzelner Maßnahmen. Weil sich technische, wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen verändern können, wird die Wärmeplanung regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.

Hintergrund

Seit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes (AGWPG) ist die kommunale Wärmeplanung für Kommunen verpflichtend. Große Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen ihre Wärmepläne bis 2026 vorlegen, kleinere Kommunen haben dafür bis 2028 Zeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bürgerinnen und Bürger sollen frühzeitig informiert und in den Planungsprozess einbezogen werden. Viele Kommunen nutzen dafür digitale Karten, Informationsveranstaltungen oder Online-Plattformen. Die Wärmeplanung muss außerdem zeigen, wie die Kommune ihre CO₂-Emissionen im Wärmesektor senken will. Dabei wird auch geprüft, wie die Planung mit anderen Klimaschutzmaßnahmen zusammenpasst.

Ziele: Wärmeplan und Leitfaden

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) ist ein wichtiges Instrument, mit dem Städte und Gemeinden herausfinden, wie sie ihre Gebäude in Zukunft klimafreundlich mit Wärme versorgen können. Ziel ist es, bis zum Jahr 2045 eine nachhaltige und weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Die KWP ergänzt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und bildet gemeinsam mit ihm den Rahmen für die Wärmewende in Deutschland. Aus der KWP resultiert ein Wärmeplan und eine Strategie, die ein Leitfaden für die Kommune darstellt, ohne Pflicht zur Umsetzung.

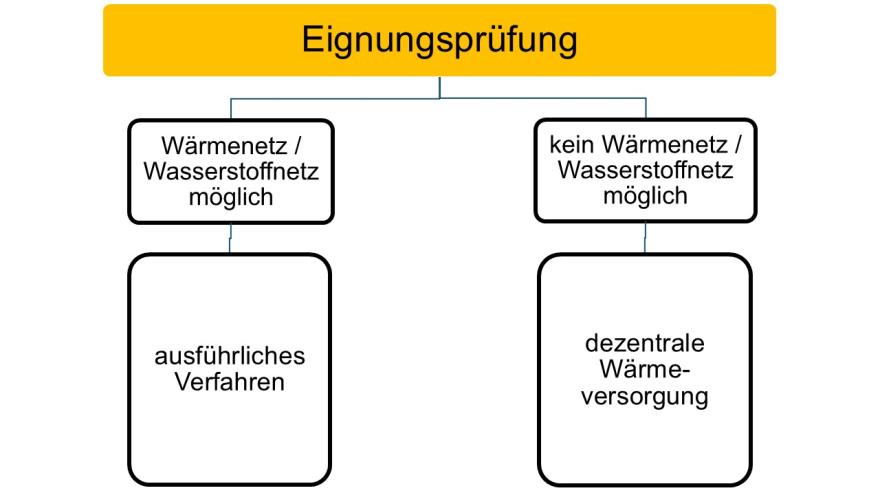

Eignungsprüfung als Startpunkt

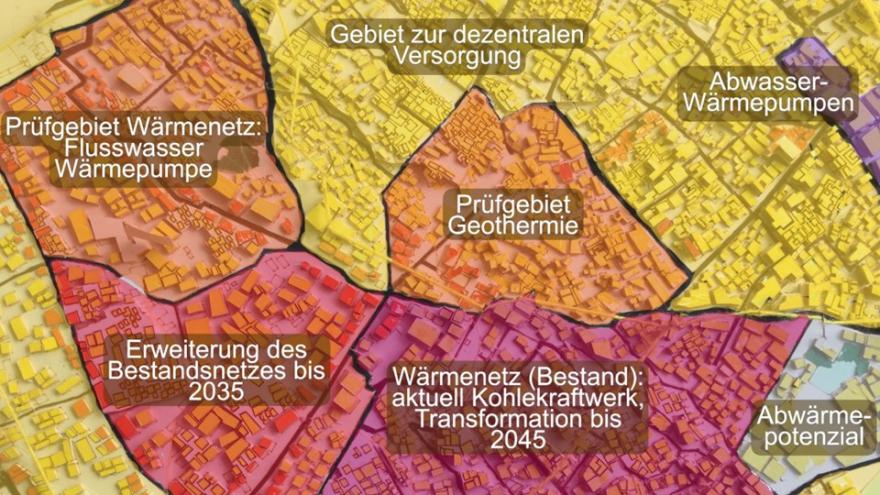

Am Anfang der Wärmeplanung steht die sogenannte Eignungsprüfung. Dabei wird untersucht, ob es für ein bestimmtes Gebiet sinnvoll ist, ein gemeinschaftliches Wärmenetz zu planen. In der Regel begegnen einem Wärmenetze in Form von Fern- oder Nahwärme. Ein Wärmenetz ist eine öffentliche Infrastruktur, über die zentral erzeugte oder nutzbar gemachte Wärme über ein Leitungssystem an Gebäude verteilt wird. Die Heizungsanlagen der einzelnen Gebäude sind über sogenannte Übergabestationen mit dem Netz verbunden. Dabei kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz, etwa Großwärmepumpen, Solarthermie oder Biomasseanlagen.

Bei Gebieten, in denen ein Wärmenetz grundsätzlich möglich und sinnvoll erscheint, wird ein ausführliches Prüfverfahren angewandt. Ist ein Gebiet für ein Wärmenetz jedoch grundsätzlich ungeeignet, so wird dieses Gebiet im Wärmeplan zur dezentralen Versorgung ausgewiesen und die Überprüfung kann verkürzt werden.

gefördert durch: