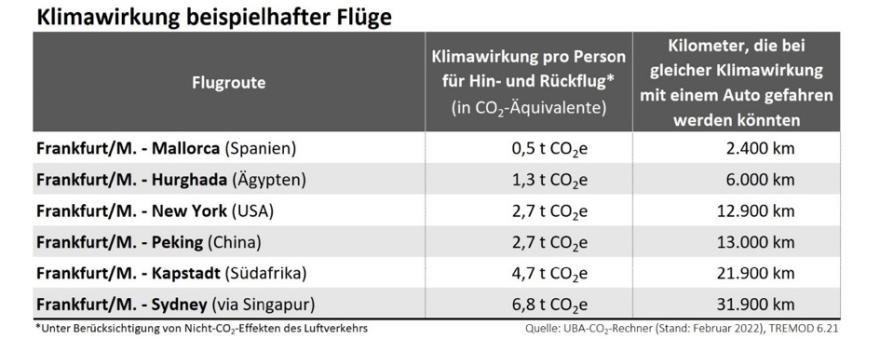

Langstreckenflüge

Auch der Verzicht auf Langstreckenflüge (z.B. Reduktion auf 1 Flug alle 2 Jahre anstelle eines Fluges jährlich) kann erheblich zur Einsparung beitragen. Mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes (UBA) lassen sich die Ergebnisse dieser Veränderungen, bezogen auf den CO2-Fußabdruck, sehr einfach berechnen. Es sind Flüge, bei denen schnell 4 t CO2 und mehr pro Person entstehen.

Achtung Goldstandard!

Eine Kompensation dieser Flüge kann hilfreich sein, dabei muss jedoch auf den sogenannten Goldstandard bei diesen Angeboten geachtet werden. Gleichzeitig ist die Kompensation nur die dritte Wahl, denn an erster Stelle steht immer die Vermeidung, die sofort zur Reduzierung des Fußabdrucks führt, dann kommt die Reduktion durch verändertes Verhalten, und danach sollten Kompensationen genutzt werden. Kompensationsmaßnahmen helfen langfristig, Emissionen zu verringern, sind also eine Investition in die Zukunft.

Climapps – Das Testportal der Verbraucherzentralen für Klimaschutz-Apps

Ob zur Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks oder für den umweltbewussten Konsum im Alltag – Smartphone-Apps können einen maßgeblichen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Im neuen Online-Portal „CliMapps“ können sich Verbraucher:innen rund um Apps zum Thema Klimaschutz informieren. In Testberichten wird aufgezeigt, welche Maßnahmen im Alltag wirklich eine wichtige Rolle zur Senkung der eigenen CO2-Bilanz spielen. Dabei stehen kleine und spielerische Hilfestellungen für den Alltag ebenso im Fokus, wie Apps, die ein großes Umdenken individueller Gewohnheiten bei Ernährung, Mobilität, Energieverbrauch und Konsum bewirken möchten.

Herzstück der Datenbank sind die App-Testberichte. Hier werden Apps auf ihre Nutzerfreundlichkeit und Effizienz für die jeweilige Zielgruppe getestet. Gleichzeitig werden alle Apps auf Verbraucherschutz-relevante Aspekte gecheckt. Dazu gehören zum Beispiel die Einhaltung geltender Datenschutzrichtlinien, die Seriosität der Anbieter und der Schutz vor Abofallen. Neben den nützlichen und rechtlichen Aspekten liegt ein besonderes Augenmerk aber auch auf den Kriterien Spaß und Motivation – was unter dem Stichwort Gamification zusammengefasst werden kann: Das Anzeigen der Highscores und andere unterhaltende Elemente spielen in vielen Klimaschutz-Apps eine wichtige Rolle, um die Nutzer:innen langfristig zu motivieren.

Die CliMapps-Datenbank mit Testberichten und Wissensartikeln wird stetig erweitert und schafft somit einen umfassenden Marktüberblick über Klimaschutz-Apps von gemeinnützigen und kommerziellen Anbietern. Im Rahmen des Projekts „Smart fürs Klima“ wurde auch eine Podcast-Folge produziert: Im Expertengespräch beantwortet Luca Kohlmetz (Verbraucherzentrale NRW) grundsätzliche Fragen rund um Klimawandel und Klimaschutz. Unter anderem geht es um Klimawandel in Politik und Medien, die Definition von klimaschädlichen Emissionen und den Wirkungsgrad von kleinen und großen Maßnahmen zur Senkung des individuellen CO2-Fußabdrucks.

CO2-Fußabdruck und das Gebäudeenergiegesetz

Ziel ist es, beim Heizen mehr erneuerbare Energien einzusetzen, und so den gesetzlich festgelegten Klimaschutzzielen Deutschlands gerecht zu werden. Bezogen auf den Klimaschutz heißt das vereinfacht: es soll weniger CO2 erzeugt werden, um die menschengemachte Erderwärmung zu verlangsamen.

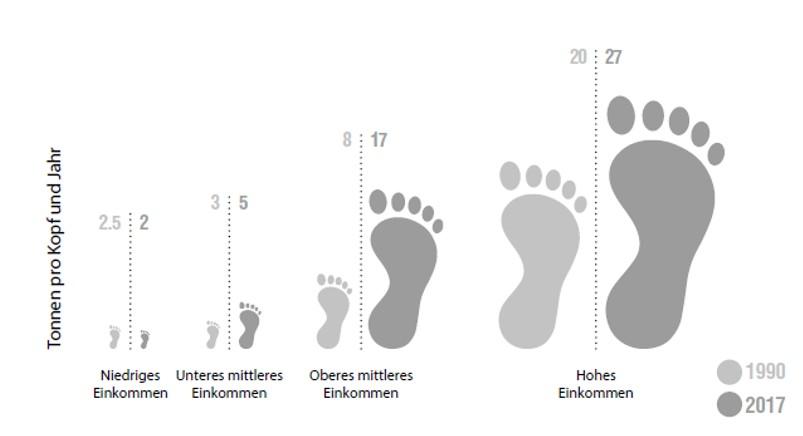

Der aktuelle durchschnittliche Fußabdruck der Deutschen beträgt dabei etwa 10,34 t/Jahr. Allerdings muss berücksichtigt werden: die reichsten 10% aller Erdbürger:innen verursachen 50 % der Treibhausgase (THG), die reichsten 1 % verursachen 17 % der THG, und diese Menschen haben einen CO2 - Fußabdruck von über 48 t pro Jahr!

Im deutschen Durchschnitt hat das Wohnen, also die Energie, die für das Heizen erzeugt wird, einen Anteil von etwa 19 %, und zwar ohne Strom, der bisher seltener zum Heizen genutzt wird. Auch, wenn früher das Heizen mit Erdgas als besonders sauber bezeichnet wurde: bei der Verbrennung von Erdgas entstehen Treibhausgase, also CO2 und andere „CO2-äquivalente“ Gase, also ähnlich wirkende Gase. Um das zu verhindern, müssen erneuerbare Energien eingesetzt werden, d.h., Öl und Erdgas sollten zukünftig nicht mehr zum Heizen oder zur Warmwassererzeugung eingesetzt werden. Bereits jetzt, also durch das aktuell geltende Gebäudeenergiegesetz ist geregelt, dass bestimmte Heizkessel (mit Ausnahmen) ausgetauscht werden müssen. Dies betrifft Öl- und Gas-Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind. Andere neuere Heizkessel, also Brennwert- und Niedertemperaturkessel, sind im Moment davon nicht betroffen. Alle Details haben wir hier zusammengefasst.

Wie genau hängen die Heizform und der sogenannte CO2-Fußabdruck zusammen?

Bisher wird in Deutschland überwiegend mit Erdgas und Öl geheizt, und beides wird importiert, d.h., sowohl bei ihrer Förderung (im Ausland) als auch bei ihrer Verbrennung (im Inland) entstehen Treibhausgase. Bezogen auf den CO2- Fußabdruck eines einzelnen Menschen in Deutschland entstehen dadurch im Durchschnitt etwa 2 t/Jahr, und das bei etwa 10,3 t/Jahr Gesamtfußabdruck. Allerdings ist das sehr stark davon abhängig, wie wir leben, wohnen und auch heizen. Wenn Sie es genauer wissen wollen, hilft der UBA-CO2-Rechner, heraus zu finden, welchen Fußabdruck Sie haben. Auch die Recherche der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu diesem Thema zeigt, wie unterschiedlich die CO2-Fußabdrücke je nach Lebenssituation sind. Stark vereinfacht: je höher das Einkommen, je größer der Konsum, je größer der Fußabdruck, umso deutlicher wird der Effekt auch bei der Wohnsituation sichtbar.

Fakten Wohnen und Heizen

Etwa zwei Drittel des Energieverbrauchs in deutschen Wohnungen wird zur Erzeugung von Raumwärme eingesetzt. Alles andere, wie etwa die Erzeugung von Warmwasser oder die Nutzung von Strom (z.B. zum Kochen, für Licht usw.), hat einen wesentlich geringeren Anteil am Energieverbrauch. In Deutschland sind nach dem aktuellen Gebäudereport der DENA 2023 die Anzahl der Wohneinheiten in Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern fast gleich verteilt, und etwas 33% davon sind 2-Personenhaushalte. Allerdings sind die Größen der Wohneinheiten in Einfamilienhäusern wesentlich höher, so dass der Fußabdruck der Bewohnerinnen in der Regel größer ist. Diese Wohneinheiten sind in Einfamilienhäusern etwa 150 qm groß, während Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oft nur etwa halb so groß sind. Gleichzeitig werden Wohnungen in Mehrfamilienhäusern hääufig von mehr Personen je qm Fläche bewohnt. Den über 18 Millionen Gas- und Ölheizungen stehen dabei etwa 1 Million Wärmepumpen in Deutschland gegenüber. In anderen Ländern, z.B. Norwegen, ist deren Anteil wesentlich höher. Wie jede Technologie, haben sich auch die Wärmepumpen weiterentwickelt. Das führt dazu, dass sie mittlerweile auch in Wohneinheiten eingesetzt werden können, die keine Fußbodenheizung haben. Entscheidend ist die notwendige Vorlauftemperatur des Heizkessels und der Energiebedarf der einzelnen Räume. Oft reicht auch ein Austausch von einzelnen Heizkörpern, um eine Wärmepumpe einsetzen zu können. Mehr dazu finden Sie hier.

Einige Beispiele machen sichtbar, wie groß die Unterschiede sein können.

Berechnungsgrundlage: Einfamilienhaus 2 Personen, 130 qm, Baujahr 1985, Energiebedarf für die Wärme 25.000 kWh, Nutzung Heizung 20 Jahre

Berechnung für eine neue Gasheizung

Anschaffung: 13.000 Euro (keine Förderung möglich)

Gaspreis: 0,13 Euro pro kWh (inkl. CO2-Bepreisung)

Gaskosten für 20 Jahre: 25.000 kWh x 20 Jahre x 0,13 Euro = 65.000 Euro

- Gesamtkosten für 20 Jahre: 13.000 Euro + 65.000 Euro = 78.000 Euro

- CO2-Fußabdruck: 3,1 t pro Jahr pro Person

Berechnung für eine neue Wärmepumpe

Anschaffung: 24.000 Euro (40.000 Euro minus ca. 16.000 Euro Förderung)

Jahresarbeitszahl: 3

Stromkosten: 0,28 Euro pro kWh

Stromverbrauch für 20 Jahre: 25.000 kWh x 20 Jahre / 3 =

167.000 kWh

Stromkosten für 20 Jahre: 167.000 kWh x 0,28 Euro = 46.700 Euro

- Gesamtkosten für 20 Jahre: 24.000 Euro + 46.700 Euro = 70.700 Euro

- CO2-Fußabdruck: 0,84 t pro Jahr pro Person

Fallbeispiel „ÖL“

- Vorhandene Ölheizung: 5,2 t CO2 pro Jahr und Person, wenn auch das warme Wasser über den Heizkessel erzeugt wird.

- Neue Ölheizung: wird hier nicht betrachtet, wegen des hohen CO2-Fußabdrucks

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

- gegenüber der Gasheizung kann eine neue Wärmepumpe in unserem Beispiel gut 7.000 € insgesamt in 20 Jahren, oder 350 € pro Jahr einsparen, vorausgesetzt, der Gaspreis bleibt unverändert (damit ist nicht zu rechnen);

- der CO2-Fußabdruck ist in unserem Beispiel im Vergleich bei der Wärmepumpe um 2,26 t pro Jahr und pro Person niedriger als bei der Gasheizung; bezogen auf einen durchschnittlichen deutschen Durchschnitt von 10,34 t ist das eine Reduzierung um über 20 %.

Bei allen Diskussionen über Veränderungen muss klar sein: Gaspreise werden in den nächsten Jahren weiter steigen, alleine durch den CO2-Emissionshandel, der zu steigenden Kosten führt. Hinter dem vollständigen Verzicht auf die ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie das Gebäudeenergiegesetz, der von einigen gefordert wird, verbirgt sich gleichzeitig die Idee, dass der stetig steigende CO2-Preis das Erdgas so verteuert, dass der Markt den Umstieg auf neue Heizkessel „selbst regelt“. Das müsste gleichzeitig zu einem sofortigen und bedeutenden Anstieg der Gaspreise führen, um die gleiche Wirkung wie das Ordnungsrecht zu entfalten. Für Verbraucher:innen, die keinen Einfluss auf die Wahl ihres Heizsystems haben, weil sie zur Miete wohnen, zu alt sind oder gar kein Kapital haben, wäre das wohl die schlechteste „freie“ Wahl.

Entwicklung der Gas- und Strompreise…teure Heizung mit Gas?

Durch die nun vorgesehene Änderung des GEG wird es in vielen Fällen bis Ende 2044 weiterhin möglich sein, mit Erdgas zu heizen. Das könnte dazu führen, dass Verbraucher:innen jetzt noch eine Erdgasheizung einbauen lassen, weil sie die kompletten finanziellen Konsequenzen nicht kennen. Da jedoch kurz- und mittelfristig mit steigenden Erdgaspreisen zu rechnen ist, und der Heizkessel dann bis 2045 erneut getauscht werden müsste, wäre dies eine Investition mit finanziell besonders negativen Folgen und mit einer schlechten „Klimabilanz“ für die Bewohner:innen.

Steigt die CO2-Steuer "zu stark" an?

Die CO2-Abgabe soll dazu führen, dass fossile Energie teurer und weniger genutzt wird, damit Deutschland seine Klimaschutzziele einhält. Also: weniger Verbrennerfahrzeuge nutzen, weniger mit Gas, Kohle oder Öl heizen, weniger fossile Brennstoffe in der Industrie nutzen…so können Treibhausgase vermieden und die Erderwärmung aufgehalten werden. Für das Jahr 2024 wurde die ursprünglich festgelegte Steigerung, also eine Erhöhung auf 45 € in 2024 umgesetzt, nachdem die Erhöhung für das Jahr 2023 wegen der Gaskrise ganz ausgesetzt wurde.

Für einige ist diese "Marktsteuerung" über CO2-Preise oder Emissionszertifikate als Anreiz ein besserer Weg, als Klimaschutzziele über Verbote oder Pflichten durchzusetzen. Im Moment wird versucht, über eine moderate CO2-Abgabe und verschiedene Gesetzesänderungen, beides zu tun, und so einen Mittelweg zu finden. Wenn wir wirklich unsere Klimaschutzziele nur über diesen Weg erreichen wollten, müsste diese Abgabe tatsächlich wesentlich höher sein! Berechnungen des Umweltbundesamtes kommen bereits im Jahr 2024 auf Klimakosten in Höhe von 237 € pro Tonne CO2 das Mercator-Institut sogar auf Preise von 400 € pro Tonne CO2.

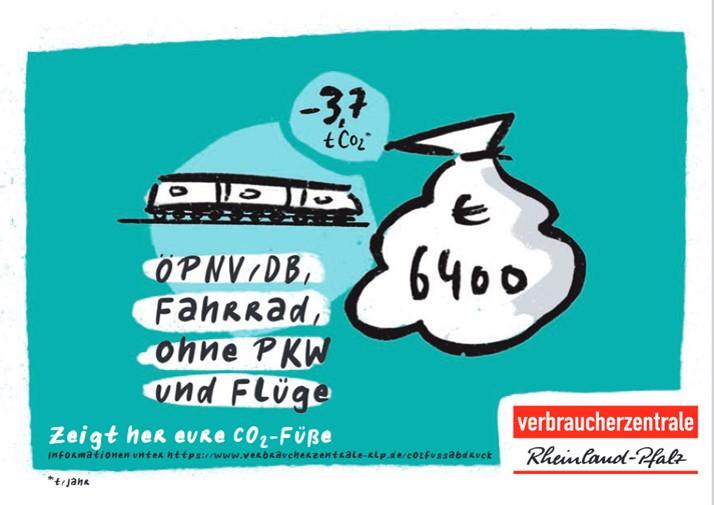

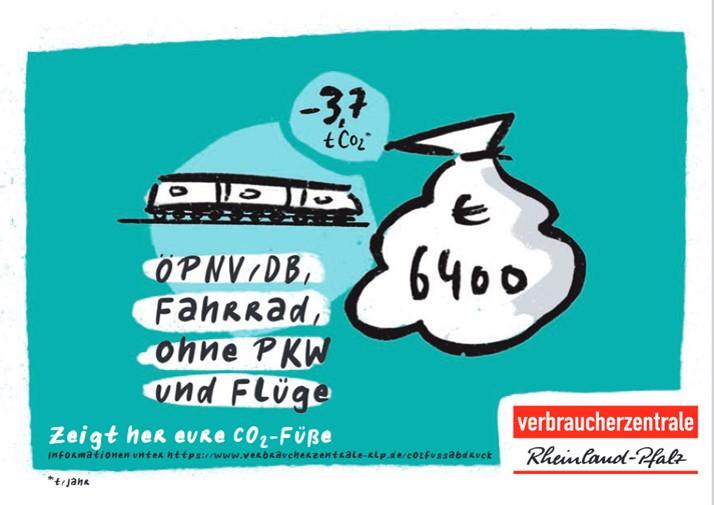

Mit einer Reduzierung der eigenen PKW-Fahrten um 15.000 km/Jahr, etwa durch Abschaffung des Zweitwagens, den Umstieg auf Fahrrad und ÖPNV, und den Verzicht auf wenige Flugstunden lassen sich bereits mehrere tausend Euro im Jahr an Kosten und etwa 3,7 t CO2 pro Person einsparen. In unserer Recherche „Zeigt her eure CO2-Füße“ finden Sie weitere Details. Der Gesamt-CO2-Fußabdruck in Deutschland liegt 2024 bei durchschnittlich 10,3 t pro Person. Die Mehrkosten durch die CO2-Abgabe liegen bei dieser Fahrleistung und einem Durchschnittsverbrauch von 7l/100 km nur bei etwa 170 € pro Jahr, wenn wir von 55 € pro Tonne CO2 ausgehen. Bei einem Preis von 300 €, der dann ohne weitere Regelungen und "Verbote" auskommen sollte, müssten bei der gleichen Fahrleistung nach unserer Schätzung ca. 900 € pro Jahr alleine für die CO2-Abgabe gezahlt werden, mit steigender Tendenz. Und: 2022 wurde die EEG-Umlage abgeschafft, um Verbraucher:innen zu entlasten. Weiterhin sollen wird durch das bisher nicht umgesetzte Klimageld und Förderungen, wie etwa für Sanierungsmaßnahmen entlastet werden, so dass ein sozialer Ausgleich gewährleistet werden soll.

Klimasabotage?

Wenn es um Klimaschutz geht, wird viel und intensiv diskutiert, wie sich unsere Lebensgewohnheiten und die rechtliche Lage ändern muss, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht und wir dazu beitragen, die Erderwärmung zu begrenzen. Immer wieder wird damit argumentiert, dass die Bürger:innen selbst diesen Prozess beeinflussen können. Das stimmt jedoch nur zum Teil: am Beispiel „Emissionen bei internationalen Flügen“, die ab etwa 3500 km als Langstreckenflüge bezeichnet werden, wird dies nun nochmals deutlich.

Der Emissionszertifikate-Handel der EU führt dazu, dass Prozesse, die CO2 und andere Treibhausgase entstehen lassen, teurer werden. Das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen, also Energie- und Industrieanlagen, Emissionszertifikate kaufen müssen. Da die Zahl der Zertifikate, die am Handel vorhanden sind, begrenzt ist, und weiter reduziert werden sollen, soll dies langfristig dazu führen, dass z.B. Öl und Gas oder die Energieerzeugung daraus so teuer wird, dass diese klimaschädlichen Prozesse reduziert werden. Im europäischen Emissionshandel sind die Emissionen durch den Flugverkehr, den Autoverkehr oder den Energieverbrauch in Gebäuden aber bisher nicht enthalten.

Dieser Emissionszertifikate-Handel wird nun in Europa auf den Flugverkehr erweitert. Leider sind davon jedoch internationale Flüge ausgenommen, obwohl Flüge mit einer Entfernung von über 1000 km aufgrund ihrer Flughöhe besonders klimaschädlich sind. In unserer Recherche wurde deutlich, dass ein transkontinentaler Flug im Jahr von etwa 12 h Flugzeit (einfache Strecke) laut UBA-CO2-Rechner bereits 4t für den Hin- und Rückflug und damit fast die Hälfte des derzeitigen durchschnittlichen deutschen CO2-Fußabdrucks von etwa 10,3 t/Jahr ausmacht. Zum Vergleich: ein Hin- und Rückflug von Frankfurt nach New York führt bereits zu klimaschädlichen Emissionen in Höhe von 3,6 t, nach Bangkok zu mehr als 6 t, nach Bali sogar mehr als 10 t. Wenn Verbraucher:innen diese Flüge nicht oder seltener nutzen, kann hier der eigene Fußabdruck deutlich gesenkt werden.

In der neuen Serie der TAZ „Klimasabotage“ lassen sich diese und andere Beispiele nachlesen, in dem ganz offensichtlich eine starke Lobbyarbeit dafür sorgt, dass notwendige politische Entscheidungen blockiert werden. Dazu gehören neben der „Airline-Lobby“ u.a. auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Nutzung von Erdgas deutlich vermindern sollten.

Zeigt her eure CO 2-Füsse

Gleichzeitig werden sich in vielen Fällen dadurch auch die Energiekosten und andere Kosten vermindern, wie die Recherche „Zeigt her eure CO2-Füße“ der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gezeigt hat. Neben dringend notwendigen politischen Rahmenbedingungen ist es also gut, sich darüber klar zu werden, dass der Klimawandel ein komplexes Thema ist, und das hier „alles mit allem“ zusammenhängt. Unser eigenes Handeln, also Konsum, Mobilität, Ernährung usw. hat dabei regional und global große Auswirkungen. Hier geht es um das gesamte „klimarelevante System“, z.B. aus weltweiten Wasserspeichern, wie etwa den Gletschern, um Wetterlagen, die lange anhalten, mit Hitzewellen und Dürren, ansteigende Wasserspiegel in Ländern, deren ärmere Einwohner kaum zum CO2-Ausstoß beitragen, usw.

Ernährung und Planetary Health Diet

Die Planetary Health Diet der "Eat Lancet Commission", einem internationalen Team aus Forscher:innen, hat dazu einen speziellen Speiseplan entworfen und das Ergebnis im Januar 2019 in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht. "EAT" ist eine gemeinnützige wissenschaftliche Organisation in Oslo, die sich mit der globalen Ernährung beschäftigt. Bei diesem Ernährungsplan wird vor allem Wert auf eine fleischarme und milcharme Ernährung gelegt. So wird das Steak eher zum „Sonntagsbraten“, und auch Butter, Käse und Milch werden nur in reduziertem Umgang genossen. Global betrachtet muss sich gleichzeitig der Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen verdoppeln, um alle Menschen gesund und klimagerecht zu ernähren. Noch größere Wirkungen hat die Umstellung auf vegetarische oder vegane Ernährung. Durch diese sogenannte Planetary Health Diet können wir viel CO2 sparen, und gleichzeitig auch zu einer finanziellen Entlastung kommen. In einer der oben genannten Recherche „Zeigt her eure CO2-Füße“ wurden auch die Veränderungen betrachtet, die sich aus einem anderen Ernährungsverhalten ergeben. Marco Springmann, der an der Universität in Oxford zu diesem Thema forscht, wird dazu in diesem Podcast interviewt, und erklärt die notwendigen und flexiblen Veränderungen in der Ernährung dort etwas ausführlicher und gut verständlich. Für die Recherche wurden auch die Ergebnisse einer Veröffentlichung zu den Kosten der Planetary Health Diet von Marco Springmann genutzt. Die sogenannten "true Costs" der Ernährung, die auch die Folgekosten der klimaschädlichen Ernährung beinhalten, sind dabei noch nicht berücksichtigt. Dazu gibt es u.a. hier weitere Erklärungen.

Eine Studie durch das Öko-Institut kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Umstellung der Landwirtschaft, die sich aus der Plantary Health Diet ergeben müsste, die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft fast komplett kompensiert würden. Dazu können Verbraucher:innen durch ihr Verhalten jetzt schon beitragen.

Es gibt Berechnungen, die untersuchen, was passieren würde, wenn die Menschen in Nordamerika und in Europa etwa 10 Maßnahmen zur CO2-Verminderung durchführen. Dazu gehört u.a. das Duschen (statt Baden), aber auch Verzicht auf PKW-Fahrten und Flüge, sowie das Abweichen von einer fleischbasierten Ernährung. Im Ergebnis wäre die Reduktion so groß, dass sich die Veränderung des Klimas auf eine Temperatur von unter 2 Grad begrenzen lassen würde. Mit zusätzlicher Kompensation könnten alle Klimaschutzziele erreicht werden!

Earth for all

Earth4all ist eine Initiative, die unter Federführung des „Club of Rome“ einen neuen Bericht zur Klimakrise veröffentlicht hat. Basis ist der erste Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 1972. Dieser „Survivalguide für den Planeten“ enthält Forderungen, die unsere Welt aus der Klimakrise führen können. Anders als viele andere Pläne, wie etwa der EU-Green-Deal, wird hier in Frage gestellt, ob sich eine ständig wachsende Wirtschaft mit dem Erhalt des Planeten bei zumutbaren Lebensbedingungen verträgt. Es wird festgehalten, dass die bisherige Politik des Wirtschaftswachstums Auswirkungen auf unseren Planeten in einem bisher nie gekannten Ausmaß erreicht hat. Dabei wird das Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens als eine weitere ökologischere Variante des bisherigen Wirtschaftswachstums gesehen. Das, obwohl wissenschaftlich bereits seit dem ersten Bericht vor 50 Jahren anerkannt ist, dass diese Art des Wachstums nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann, denn der Planet hat Grenzen.