Am 29. April 2021 hat das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung als in Teilen verfassungswidrig erklärt. Seitdem ist klar: es gibt ein Grundrecht auf Klimaschutz bzw. auf Schutz vor den Folgen der Klimakrise, und das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist verfassungsrechtlich verbindlich. Hier finden sich unsere politischen Forderungen, die die Umsetzung dieses Grundrechts ermöglichen.

Die „richtige“ Wahl: CO2-Fußabdruck meiner Heizung

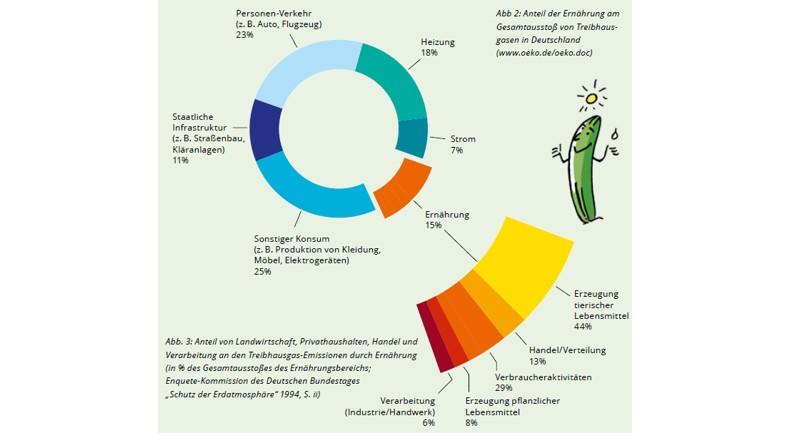

Der Klimawandel vollzieht sich mit immer größeren Schritten. In Deutschland gibt es einen sogenannten individuellen CO2e-Fußabdruck, der im Moment bei etwa 10,3 t pro Jahr liegt. Der reine CO2-Fußabdruck ohne andere Treibhausgas lag in Deutschland 2021 bei 8 t, in China bei etwa 8 t, in Frankreich bei 5 t, in Indien etwa 1,9 t pro Jahr und Kopf. Das erforderliche Ziel liegt bei etwa 1 bei 1,5 t, wenn wir die Erderwärmung aufhalten wollen. Die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen (CO2-Äquivaltene, also CO2e) führen zu einer globalen Erderwärmung und damit zu einem Klimawandel, der das Überleben auf der Erde massiv beeinträchtigt. Auf diese Emissionen haben wir jedoch einen Einfluss, und zwar durch unsere Lebensweise, und die politischen Rahmenbedingungen, die uns eine emissionsarme Zukunft ohne Treibhausgase ermöglichen. Etwa 25 % unseres eigenen Fußabdrucks entstehen beim Wohnen durch die Heizung und das Erzeugen von warmem Wasser. Insofern hat die Erneuerung einer Heizung großen Einfluss auf den Fußabdruck. Neue Heizungsanlagen, wie etwa Wärmepumpen, werden derzeit viel diskutiert und häufig gibt es große Vorbehalte.

Grundsätzlich ist es aber so: seit der Entwicklung der Wärmepumpen hat sich viel getan. Eine Fußbodenheizung ist für die Installation nicht mehr erforderlich; oft reicht es schon, ein oder zwei Heizkörper im Haus auszutauschen, um eine wärmepumpengerechte niedrigere Vorlauftemperatur zu „fahren“. Das ist auch heute schon in vielen Bestandsgebäuden machbar, da die Heizkörper oft überdimensioniert sind und die hohen Vorlauftemperaturen häufig nicht erforderlich sind. Oft werden neue Wärmepumpen in Kombination mit der noch existierenden Gastherme eingesetzt, die dann für die Spitzenlasten eingesetzt wird. Verbraucher:innen planen dann zunächst die Wärmepumpe, warten aber ab, wie hoch die Förderzuschüsse zukünftig sein werden, Zusätzlich gibt es noch Zuschüsse für begleitende Maßnahmen, wie etwa neue Heizkörper, die Energieberatung, den hydraulische Abgleich. In den kommenden Jahren wird die Förderung voraussichtlich sukzessive verringert, und es gibt, einen zusätzlichen „Geschwindigkeitsbonus“ für diejenigen zu bieten, die ihr Heizungssystem besonders schnell modernisieren. Nach und nach werden dann weitere Maßnahmen durchgeführt, wie etwa die relativ unproblematische Kellerdeckendämmung, die Dämmung der obersten Geschoßdecke, bei der Fassadenrenovierung auch die Wärmedämmung von außen und neue Fenster, falls notwendig. Dabei gilt oft: diese Maßnahmen müssen nicht alle sofort durchgeführt werden, verbessern aber die Energiebilanz, und dann kann schnell die alte Gasheizung ganz wegfallen. Andere Verbraucher:innen kombinieren die Wärmepumpe mit einer PV-Anlage, so dass sie auch zumindest in den Übergangszeiten den eigenen Strom dafür nutzen können. Überschüssiger Strom kann zum Laden des E-Autos genutzt werden, oder im Sommer auch für den Betrieb einer Klimaanlage. Zur Klimatisierung kann unter bestimmten Bedingungen die Wärmepumpe genutzt werden. Für den CO2-Fußabdruck des Einzelnen hat dies positive Auswirkungen und auch hinsichtlich der Kosten, die langfristig im Bereich „Wohnen“ entstehen. Hier lässt sich der eigene Fußabdruck leicht um über 2 t pro Jahr reduzieren, wenn statt der neuen Gasheizung eine Wärmepumpe eingebaut wird. Die Grundlagen der Berechnung finden sich hier.

Hintergrund: Warum ist das alles notwendig?

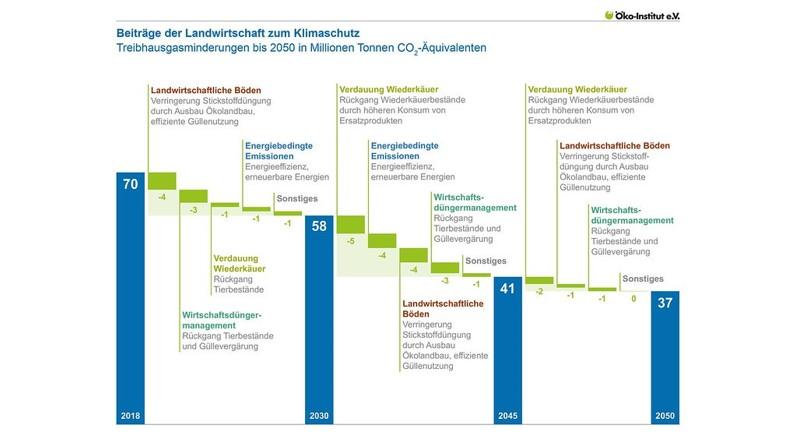

Das Klimaschutzgesetz wurde bereits von der Vorgängerregierung geändert, nachdem das Bundesverfassungsgericht das vorherige Gesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hatte. Die Bundesregierung hatte sich tatsächlich bereits 2015 zum „Pariser Klimaschutzabkommen“ verpflichtet. Danach sollen wir bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, die Ziele waren jedoch bis zum Inkrafttreten des aktuellen Klimaschutzgesetzes nur vage formuliert gewesen. Das Pariser Klimaschutzabkommen soll dazu dienen, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dies ist ein Durchschnittswert: Deutschland hat diese Erwärmung mit 2 Grad (2020) bereits überschritten. Seit diesem Zeitpunkt gibt es (noch) sogenannte Sektorziele, u.a. für den Gebäudesektor. Dort ist festgelegt, wie sich die CO2-Emissionen in den kommenden Jahren verringern müssen, um das Abkommen zu erfüllen. Im Gebäudsektor und im Verkehrssektor wurden diese Ziele bisher deutlich verfehlt. Das aktuelle Klimaschutzgesetz 2024 macht zwar gegenüber der vorherigen Version wieder eine Rückschritt und nimmt die sogenannten „Sektorenziele“ zurück, d.h., dass z.B. im Sektor „Verkehr“ keine eigenen Ziele mehr erreicht werden müssen, die Gesamtziele bleiben jedoch.

Durch die (bereits seit vielen Jahren beschlossenen) Verpflichtungen und internationalen bzw. europäischen Regelungen wird die Nutzung von fossiler Energie immer teurer. Das liegt vor allem am Emissionshandel, und damit an den Emissionszertifikaten, die seit 2013 jedes energieerzeugende Unternehmen, die Industrie und zukünftig auch Veranstalter von Flügen kaufen müssen. Diese werden immer knapper, und damit dann immer teurer, wie auch die Produkte und Dienstleistungen. Das soll dazu führen, dass Unternehmen umsteuern und weniger CO2 erzeugen, um die Klimaziele einhalten zu können. Außerdem gibt es in Deutschland seit 2021 die CO2-Abgabe, die bereits jetzt für Erdgas, Heizöl und Benzin/Diesel gezahlt werden muss, und die jedes Jahr steigen soll. Zusätzlich gab es durch den Ukraine-Krieg und die Einstellung der Erdgaslieferungen aus Russland im letzten Winter eine Gaskrise, die noch nicht vorbei ist. Deutschland hatte den Großteil seines Erdgases aus Russland bezogen. Alternativen in der Größenordnung lassen sich im Moment für mehr Geld aus anderen Ländern beschaffen. Vieles davon ist teures Flüssiggas, also LNG. Anders als beim Strom, der durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze immer günstiger werden sollte, ist die Absicherung unseres Erdgasverbrauchs langfristig teurer und das deutlich spürbar. Neben den Erfahrungen mit Preissteigerungen seit dem Beginn der Gaskrise gibt es dazu auch stichhaltige Prognosen, wie sich langfristig die Gesamtkosten im Vergleich zwischen Gasheizung und Wärmepumpe entwickeln.

Wieso ist es also besser, in eine Wärmepumpe und in mehr oder weniger große Modernisierung/Sanierungsmaßnahmen zu investieren? Es ist langfristig günstiger, Energie bleibt dadurch für die Verbaucher:innen bezahlbar. Die Wärmepumpe arbeitet um ein vielfaches effizienter als eine Gasheizung, oder erst recht eine Wasserstoffheizung. Letzteres ist besonders ineffizient, wie sich hier nachlesen lässt. Für Privathaushalte kann der Weg zu mehr Klimaschutz und zu einer Verringerung der eigenen „Klimabilanz“ daher nur sein: Gebäude Schritt für Schritt energieeffizienter gestalten, ggf. über Solarthermie und/oder PV-Anlagen eigene Energie erzeugen und eine Wärmepumpe nutzen, wo immer es möglich ist. Dieser Weg trägt auch zum Werterhalt der eigenen Immobilie, auch bei Mietobjekten, bei. Wenn Sie selbst an eine neue Heizung denken: hier können Sie an unserer Aktion „Heizung mit Zukunft“ teilnehmen und sich informieren, was für Sie passt. Außerdem wird es in der Zukunft Wärmepläne in den Kommunen geben. Dies kann zum Ausbau von Nah- und Fernwärme führen. Das Problem können dabei jedoch eine mangelnde Kostentransparenz und die fehlende Wahlmöglichkeit des Versorgers sein.

Unsere Forderung:

Die Sektorziele müssen wieder eingeführt werden, und die Regierung muss ihrer vorherigen rechtlichen Verpflichtung zur Vorlage von Sofortprogrammen auch jetzt noch nachkommen. Diese sind nach den neuesten Stellungnahmen des zuständigen Expertenrats für die Bereiche „Verkehr“ und „Gebäude“ erforderlich. Dieser Verpflichtung soll nach Aussage der Regierung nicht nachgekommen werden, obwohl sie durch das zum Zeitpunkt der Überschreitung geltende Ziele durch ihr eigenes Klimaschutzgesetz daran gebunden ist, ebenso wie durch die Anerkennung der Pariser Klimaschutzziele. Die Regelungen zum Einbau von Heizsystem mit Erneuerbaren Energien müssen durch eindeutige und ausreichende Förderungen und Forderungen unterstützt werden.

Klimaschutz

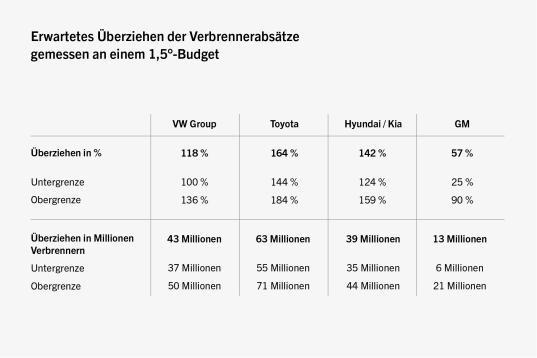

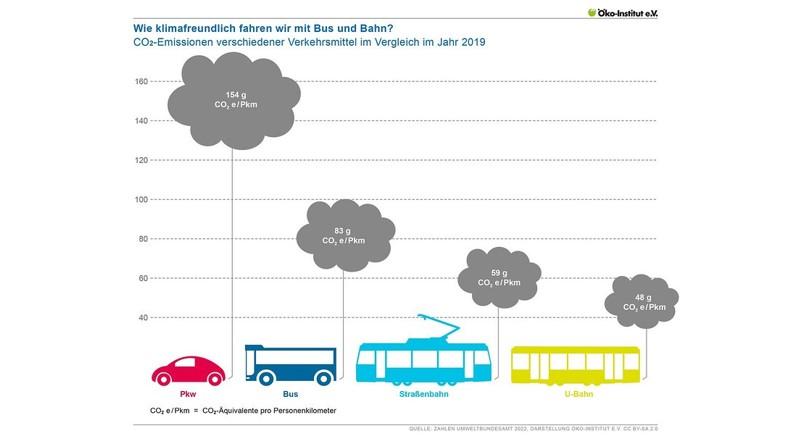

Das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist verfassungsrechtlich verbindlich. Das wird auch durch den EU-Green-Deal unterstützt. In diesem „Deal“ hat die EU-Kommission konkrete Vorschläge für eine neue Klima-, Energie-, Verkehrs- und Steuerpolitik erarbeitet, um die EU-Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Zur Erklärung: alle 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Sie vereinbarten hierzu, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Der Green Deal macht dabei konkrete Vorschläge, wie das erreicht werden kann. Hier sind u.a. die Forderungen nach mehr öffentlichen Verkehrsmitteln, gesundem und bezahlbarem Essen und nach sanierten bzw. energieeffizienten Gebäuden zu nennen. Die Strategien, die durch den Green Deal entwickelt wurden, sollen dafür sorgen, dass die EU bis 2050 die Klimaneutralität erreicht und gleichzeitig die Wirtschaft wachsen kann. Die Bundesregierung ist also sowohl durch das eigene Klimaschutzgesetz wie auch durch den EU-Green-Deal verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu planen, umzusetzen und die Ziele auch zu erreichen. Durch das Paket „Fit for 55“ der EU wurde das das oben genannte europäische Klimaschutzziel zur rechtlichen Verpflichtung, denn das Paket passt die europäische Rechtsvorschriften so an, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Als Beispiel sei hier das Aus für Verbrennungsmotoren bei PKWs und Lieferwagen ab 2035 genannt.